1941年,几位刚从苏联学成归国的航空专家向毛主席提交了一项极具前瞻性的建议:在延安筹建一所属于中国人自己的航空学校,为未来的空中力量培养飞行员和技术人才。毛主席闻之大喜,当即拍板批准,并指示相关负责人亲赴各部队挑选有潜力、有抱负的年轻人作为首批学员。

那一年刘玉堤还只是驻扎在120师的一名普通战士。他听闻招飞的消息,内心强烈震动。在战火中摸爬滚打多年,他比谁都明白空中力量的缺失对抗战意味着什么。他迅速报名凭借出色的体能和敏锐的反应力,在层层选拔中脱颖而出,成为航空学校的第一批候选人。

临别前夕,部队领导特地找他谈话。简陋的木屋内,几位老首长言辞恳切:“我们这一代人没能上天,但你可以。你代表的是我们整个部队的希望。”听到这些话,刘玉堤眼眶微红。他站得笔直,郑重承诺道:“我一定不辱使命,学成归来,为人民争光,为祖国而飞!”

带着这股信念,刘玉堤进入延安航空学校。尽管设备简陋、条件艰苦,但他学得无比认真。他几乎不曾缺课,笔记密密麻麻写满了厚厚的几本。理论知识一遍听不懂,他就听三遍,直到掌握。他知道真正的飞行员不是光靠热血支撑,更是技术与意志的双重淬炼。

可由于战争局势紧张、资源有限,刚成立不久的航空学校在当年10月被迫撤编,改组为“工程队”,驻扎于延安宝塔山下。从此没有飞机、没有跑道,甚至连最基础的实操训练也难以为继。

面对现实的重压,刘玉堤没有灰心。他转而投身基础训练,开始系统学习航空相关的手工技艺。他学白铁工弯管打孔毫不马虎;学木工制作机翼模型手法娴熟;学焊接、电工,每一项技能他都全力以赴。他坚信只要咬紧牙关熬下去,总会迎来能腾空而起的那一刻。

1943年大多数学员选择转入抗日军政大学或改学俄文,另寻出路。然而刘玉堤却毅然留下。他说:“别人的选择我理解,但我不愿离开飞行这条路。我不走,我还在等,等一个能飞的机会。”

从那以后,他每天早起锻炼,坚持长跑、俯卧撑、负重爬山,只为保持最佳体能状态。他不再是那个一心只想冲上云霄的热血青年,而是一个用行动诠释梦想的实干者。他明白飞行是责任,不是等待机会,而是要让自己随时准备好,把握那个迟早会来的时刻。

1946年,抗战胜利后不久,东北老航校肩负着为新中国培养第一代空军飞行员的重任。消息传到延安后刘玉堤连忙报名。他从延安出发,身背行囊,脚踏泥泞和荒原,历时数月、徒步穿越两千余公里,奔赴东北。

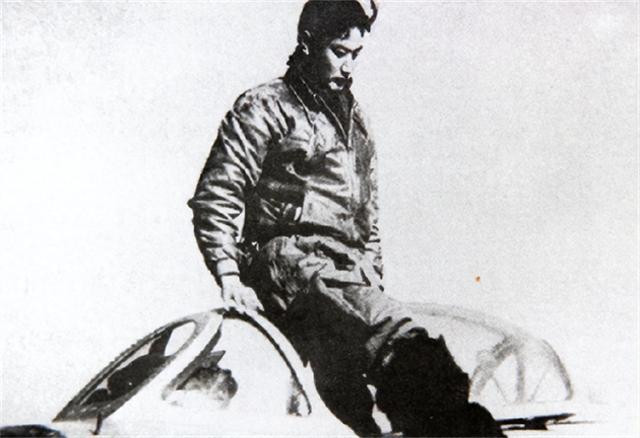

抵达东北老航校后,他刻苦训练,接受了系统的飞行课程。他表现出极高的飞行天赋和惊人的学习能力,不久便脱颖而出。作为首批合格毕业生之一,他并未立刻奔赴前线,而是被留校担任飞行教员,肩负起培养后继飞行员的重任。此后他被调入华北军区航空处,开始在部队中担任一线飞行员。

1951年,抗美援朝全面爆发。刘玉堤随志愿军空军奔赴朝鲜。那场战斗至今仍被空军多次提起:美军派出36批次飞机,集中轰炸青川江口的运输线,火力空前。刘玉堤与战友们紧急起飞迎敌,空中交火瞬间打响。

敌机发现中国战机接近,立刻下降高度贴海逃窜。他死死咬住其中两架,精准锁定,连开两炮,火光划破长空,敌机相继坠入海面。

他调头寻找僚机,却在战区上空发现七架敌机正轰炸志愿军补给线。他毫不犹豫再次冲进战圈,接连击落两架,其他敌机仓皇而逃。燃油不足,他准备撤离,却在清川江口上空发现大批返航的敌机。

五十多架美军飞机密集飞行,刘玉堤悄然摸近,一击命中后迅速脱离战场,成功返航。这场战斗中,他单机击落4架敌机,硬是在敌强我弱中打出优势,成为志愿军空战史上的传奇。

1951年11月23日,朝鲜半岛上空硝烟弥漫。这天一早刘玉堤奉命率小队在肃川至清川江一线执行空中拦截任务。前方情报刚刚传来,美军大规模混合轰炸机群正朝志愿军阵地推进。他们必须赶在敌人炸弹落下前将其拦截,哪怕只有一丝机会。

刘玉堤一进入空域,便捕捉到地面不远处四架美军飞机的身影,带着僚机猛然下俯,180度转身俯冲而下。可当他们降到4000米,美机却消失了。下一秒,他们发现前方村庄正燃烧成火海,敌机早一步完成了轰炸。

刘玉堤怒火中烧,直接拉高油门:“追!”他们追上8架轰炸完准备逃离的美机,越过山岭、穿过云层,一路死咬。敌机开始机动摆脱,刘玉堤却毫不松口。500米、400米……贴近后,一架敌机仓皇拉升,刘玉堤抓住瞬间,炮弹出膛,直接击落。

剩下那架僚机也没逃掉。他在130米距离开火,美机冒黑烟、翻滚、坠海。正要脱离战场,又有6架美机杀回头。僚机王昭铭眼疾手快,迅速变向,迎头截击。他一口气扫射几架敌机,对方乱作一团,掉头逃命。

但刘玉堤不肯放过。他再次发起反扑,又连击两架。美军完全溃散,丢盔弃甲。战斗结束,空军发来嘉奖电。刘玉堤击落4架,完胜。

12月8日,刘玉堤再次升空,在执行作战任务时与美军最新型佩刀式F-86喷气战斗机交锋。面对这款美军引以为傲的新式战机,刘玉堤毫不怯战,奋勇搏斗,成功击伤对方一架。

然而这次他也付出了代价。在激战中,他的座机被敌机击中,刘玉堤被迫跳伞。幸运的是,降落伞将他带到了一处山脚,恰巧就在志愿军铁道兵后方医院不远处。还未完全落地,就被几名正在疗伤的志愿军战士发现。

有人大喊:“是我们飞行员同志!”一群伤病员顾不得身上的伤,争先恐后冲过去,将刘玉堤从地上背起,七手八脚把他送进医院。这一次他又从死神手中逃了回来。归国后,刘玉堤投身空军建设,历任空七军副军长、军长等职,多次参与防空指挥、战备部署,是共和国领空的中坚守护者。

1988年,刘玉堤被授予空军中将军衔,这是他多年军旅生涯的高度认可。他的这枚军衔,既是对曾经浴血奋战岁月的肯定,也是共和国对他忠诚与奉献的最高致意。两年后,他在圆满完成各项工作后正式卸甲归田,从此开始了低调而平和的退休生活。

退休后的刘玉堤并没有选择完全脱离社会。他偶尔出席军队组织的座谈会,关心部队发展,也常与一众老战友聚首,聊一聊往昔的峥嵘岁月。他为人低调,鲜少以将军身份自居,更不曾以权谋私,生活中一如既往地朴实、简淡。

2008年11月,北京初冬夜,刘玉堤与几位老战友在一间老饭馆聚餐,突然,门口一阵喧哗,一伙七八个穿着浮夸、言语轻佻的年轻人闯了进来,眼见无座,便直奔刘玉堤一行人所在的桌前。

为首的青年吊儿郎当地扫了一眼,语气嚣张:“哎,这么大桌子就坐你们几个老人家?让出几把椅子来,我们也坐。”饭桌一时安静。刘玉堤放下茶杯,缓缓抬头,声音不高,却铿锵有力:“这里是我们早定的位子。你们没预约,也不礼貌,要位子就这么开口?”

那人冷哼一声,轻蔑地笑:“一群老头子还挺横?别以为岁数大了就能横着走。”空气瞬间紧张,老战友中一人站起身理论,却被那群人中的一人推了一把,差点摔倒。场面一触即发。刘玉堤眼神一沉,站了起来,身形虽略显佝偻,但气场丝毫不减。

他语气低沉、却带着沧州人特有的硬劲儿质问道:“你是谁?有资格撒野吗?欺负老人,是不是没家教?”他的声音在饭馆里炸开,顿时吸引了不少顾客的目光。服务员也闻讯赶来劝解,却被那群人一句“别多管闲事”顶了回去。

有人悄悄拨了报警电话,而另一边,有食客认出了刘玉堤,低声提醒周围:“那位是刘玉堤将军,空军英雄,抗美援朝立过大功的!”消息像火星落进干草堆,迅速蔓延。原本围观的客人开始指责这群年轻人的无理,有人挡在老人身前,有人直接拍桌怒斥:“欺负老将军?你们找错人了!”

形势逆转,那群人一时慌了手脚,气焰不再嚣张。几分钟后,警察赶到,将滋事者带离现场。临走前,为首的青年低头不语,不敢再看刘玉堤一眼。风波平息后,饭馆内恢复喧嚣,老兵们继续喝茶吃饭,仿佛刚才的风波只是插曲。但坐在桌旁的刘玉堤,却用实际行动,再次证明:军人,不只在战场上守卫国家,也在日常生活中守住尊严与底线。

刘玉堤将军毕生献身于我国航空事业的发展,在他的影响下他的儿子和孙子都在空军中服役。他的长子刘飞保出生于炮火连天的年代,当时抗美援朝硝烟弥漫,刘玉堤身在前线,迎着敌机搏命飞行。就在某次任务后,他收到战地电报:长子出生。他凝视那张纸许久,脑海里划过的是战斗机轰鸣的声音。最终他给儿子取名“刘飞保”,“飞”是他自己,“保”是使命,他希望这个孩子,也能飞,也能守。

可命运总有别样安排。刘飞保成年后也想飞,却在飞行员体检中被刷了下来。一度郁闷失落的他,久久不能释怀。但他没转身离开,而是几次找到父亲,表达了留在空军的执念。刘玉堤本不愿走“后门”,最终还是破了例,亲自写了介绍信,将儿子送入空军地勤机务部队。

于是刘飞保穿上了另一种军装。他不是飞在天上的鹰,但成了守在地上的人。寒冬酷暑,他在跑道边检修战机,在油污中练就了一身本领。别人眼里这活儿苦累脏,他却说:“这飞机能飞,是我修好的。”一句话道尽他的骄傲与自豪。

2019年,中国自主研发的新一代隐形战斗机歼-20正式列装人民空军,这是我国航空工业的一项重大飞跃。在那激动人心的列装仪式上,一名年轻飞行员站在人群中,眼含热泪,目光炯炯地望着身边的战机。他就是刘玉堤的外孙陈浏。

这位意气风发的飞行员,正是三代军人传承精神的见证者。他的激动不仅因为能亲手驾驶最先进的战机,更因为此刻,他的心中满是对姥爷的思念。遗憾的是刘玉堤将军未能亲眼见证这一时刻,他于2015年2月17日在北京安然离世,享年91岁。